Fakten gegen die Jagd

Die Natur braucht keine Jäger

Trotz beharrlicher Propagandaarbeit der Jagdverbände sinkt das Image der Jäger immer mehr: Immer weniger Spaziergänger, Hundehalter, Reiter und Mountainbiker lassen es sich gefallen, wenn sie von Jägern angepöbelt und bedroht werden - und sie protestieren gegen Ballerei in Stadtparks, auf Friedhöfen, in Naherholungsgebieten sowie gegen Massenabschüsse auf Treibjagden. Immer wieder ist in der Zeitung zu lesen, dass Jäger aus Versehen Liebespaare im Maisfeld, Jagdkollegen oder Ponys auf der Weide mit Wildschweinen verwechseln - das kann einem draußen in der Natur durchaus Angst machen - ebenso wie Schüsse am Spazierweg oder Kugeln, die in Autos einschlagen. Und immer wieder schockieren Meldungen über Tote und Verletzte durch Beziehungstaten mit Jägerwaffen: wie "Jäger erschießt Ehefrau", "Jäger erschießt Nebenbuhler" oder "Jäger erschießt Nachbarn im Streit". Außerdem haben Millionen Tierfreunde kein Verständnis, wenn Jäger ihre Hauskatzen abknallen oder drohen, den Hund zu erschießen. Tierrechtsorganisationen decken immer wieder Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bei Treib- und Drückjagden sowie bei Gatterjagden auf, wo halbzahme Tiere gegen Geld abgeknallt werden. Warum Jäger Jagd auf Hasen machen, obwohl sie auf der "Roten Liste" bedrohter Arten stehen, kann irgendwie auch niemand mehr gut finden. Zudem haben 99,7 Prozent der Bevölkerung andere Hobbys, als Tiere tot zu schießen.

Die Jagdlobby hält dagegen, Jagd sei in unserer Kulturlandschaft notwendig: Ohne Jäger würden Rehe und Hirsche den Wald auffressen und Wildschweinhorden die Felder verwüsten. Ohne Jäger würden die Wildtiere überhand nehmen - der Jäger übernehme die Rolle ausgerotteter großer Raubtiere. Und nachdem Wolf und Luchs wieder zurückkehren, fordern Jäger den Abschuss, weil die Reviere leer gefressen würden und natürlich auch, um die Bevölkerung vor diesen gefährlichen Raubtieren zu schützen. Natürlich wäre die Bevölkerung ohne Jagd auch von Seuchen bedroht: von Fuchsbandwurm, Tollwut und (nachdem es in Deutschland keine Tollwut mehr gibt) durch Räude und Staupe. Im Übrigen seien Jäger anerkannte Naturschützer. Wer das nicht verstehe, sei ein naturentfremdeter Städter. Außerdem sei Jagd Passion , und dafür sollten wir Verständnis haben. Der Mensch sei von Natur aus Jäger und der Jagdtrieb sei angeboren. Der Chefredakteur einer Jägerzeitschrift forderte kürzlich sogar, die Jagd müsse - wie die Falknerei - zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt werden: Jagd sei ein "Menschheitserbe" und "Mensch sein heißt Jäger sein." (Heiko Hornung in Wild und Hund 3/2016, Editorial)

Zum Unglück der Jäger glauben immer weniger Menschen das Jägerlatein. Zumal namhafte Biologen und Zoologen in der Öffentlichkeit darauf hinweisen, dass die Natur sich in unbejagten Gebieten selbst reguliere - und die Jagd somit überflüssig sei. Im Gegenteil: Jagd reguliert nicht, sondern schafft ein Ungleichgewicht. Durch die Bejagung werden überhöhte Bestände bei einigen Tierarten, wie vor allem Rehen und Wildschweinen, erst geschaffen, während andere Tierarten durch die Jagd bedroht sind. (dazu z.B.: Prof. Dr. Josef H. Reichholf: Warum Jagd? Folgen des Jagens für Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaften. TIERethik 2013/2 · Prof. Carlo Consiglio: Vom Widersinn der Jagd. Verlag Zweitausendundeins, 2001)

Auf Wasservögel wie Enten und Gänse

wird mit Schrot geschossen. Dabei sind die Trefferquoten naheliegender Weise gering, so dass statistisch auf jede getötete Ente 5 Schrotladungen kommen. Weil die kleinen Schrotkugeln breit streuen, wird ein weitaus größerer Teil der Vögel zwar getroffen, aber nicht getötet. Für diese Vögel beginnt oft ein qualvolles Siechtum. Da Bleischrot bei der Jagd immer noch erlaubt ist, werden auch Gewässer und Böden mit dem giftigen Blei vergiftet. In der Folge sterben Hundertausende Tiere durch die Aufnahme von Blei über die Nahrung, darunter immer wieder streng geschützte Seeadler. · Bild: Eilert Voss

Hinter diesen Zahlen: millionenfaches Tierleid

Doch all die Zahlen können nicht das millionenfache Leid ausdrücken, das hinter ihnen steht. Denn von einem schnellen Tod kann bei der Jagd - und besonders bei Treib- und Drückjagden - in vielen Fällen nicht die Rede sein:

Rehe und Wildschweine werden oft nur angeschossen. Jäger verwenden so genannte Expansions- oder Deformationsgeschosse, die riesige Wunden reißen. Expansionsgeschosse sind so konstruiert, dass sie sich nach dem Einschlag in den Körper durch den Gegendruck des Gewebes "aufpilzen". Sie drücken sich platt, spreizen dabei auseinander oder zersplittern und zerreißen das Gewebe, die Organe und Knochen des Tieres. Beim Austritt aus dem Körper schlagen sie faustgroße Wunden. Doch mit zerfetzten Eingeweiden oder zerrissener Lunge stirbt das Tier nicht sofort. Es verblutet bzw. erstickt. Ein so getroffenes Tier legt auf seiner Flucht nicht selten noch Strecken von mehreren 100 Metern zurück. Mit nicht sofort tödlichen Lungenschüssen fliehen viele Rehe weite Strecken, bevor sie verenden. Andere flüchten mit zerschossenen Beinen, mit heraushängenden Eingeweiden, in die es sich beim Laufen verfängt und welche die Pirschzeichen für die Nachsuche hinterlassen.

Die Nachsuche - sofern sie überhaupt stattfindet - dauert oft Stunden oder Tage. Viele Tiere werden erst Tage später gefunden, wenn sie irgendwo elendig an der Verwundung verendet sind. Manche Tiere sterben überhaupt nicht an der Schusswunde, sondern an den Folgen, weil sie z.B. mit zerschossenem Kiefer keine Nahrung mehr aufnehmen können.

Bei den großen Treib- und Drückjagden im Herbst und Winter werden außerdem die Sozialstrukturen der Tiere auseinandergesprengt. Jungtiere verlieren ihre Eltern und sind meist ebenfalls dem Tod ausgeliefert. Auch die ganzjährige Fuchsjagd führt zwangsläufig dazu, dass in den Monaten Mai und Juni unzählige junge Füchse im Bau verhungern und verdursten, weil die säugende Fähe erschossen wurde.

In Jagdzeitschriften und Jäger-Foren

ist von der »Lust am Nachstellen und Erbeuten« die Rede, von der »Waidmannsfreude, einen Fuchs im Schrotschuss rollieren (sich überschlagen) zu lassen«, vom »Reiz der winterlichen Fuchsjagd«, vom »Jagdfieber« und vom »Kick«, den der Jäger beim tödlichen Schuss erlebt. Da Füchse nicht essbar und die Pelze schwer zu vermarkten sind, werden die Kadaver meist in der Tierkörperbeseitigung entsorgt. · Bild: Pelli

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz: Bei Treib- und Drückjagden sind bis zu 70 Prozent der Wildtiere nicht sofort tot

Laut der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. sterben, vor allem bei der Drückjagd, bis zu 70 Prozent der Wildtiere nicht sofort, sondern erleiden qualvolle Kiefer-, Bauch- und Laufschüsse. Untersuchungen zufolge seien bei Drückjagden nur etwa ein Drittel der Wildschweine mit Blattschuss erlegt worden, die überwiegende Mehrheit wurde nur angeschossen und "wies Waidwund-, Keulen- oder Laufschüsse auf". Auch würden 60 Prozent der weiblichen Rehe Bauchschüsse aufweisen. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, TVT-Nachrichten 2/2011)

Diese Tierquälerei bei Treib- und Drückjagden wird sogar von einigen mutigen Jägern angeprangert. So kritisierte bereits vor einigen Jahren der Pressesprecher der Kreisjägerschaft Aachen und Jagdberater Karl-Heinz Kuckelkorn die Drückjagden aus Gründen des Tierschutzes als "mehr als bedenklich". Das Wild werde "beunruhigt und in Richtung der Schützen getrieben." An ihnen vorbei flüchten die Tiere wie in Panik. Es fallen viele Schüsse, doch längst nicht jeder Schuss ist ein finaler. Etliche Tiere werden nur verletzt und verenden später qualvoll irgendwo im Dickicht, es werden ihnen Gliedmaßen abgeschossen oder sie laufen nurmehr verkrüppelt herum. (Karl-Heinz Kuckelkorn: "Jagd ist eine Frage von Ethik und Moral". Aachener Zeitung, 21.10.2010)

Bernd Krewer, Förster und Nachsucheführer, der mit seinen Hunden nach Jagden angeschossene Tiere nachsucht, um ihnen den Todesschuss zu geben, schrieb bereits vor über 20 Jahren: "Wir sollten froh sein, dass solche Dinge nicht allzu häufig ans Licht der Öffentlichkeit kommen, es sähe mit unserem Anspruch, Naturschützer zu sein, nicht sehr gut aus." Über seine Erfahrungen berichtet der Fachmann wie folgt: "Ich habe rund 1000 Nachsuchen auf Sauen mit meinen Schweißhunden durchgeführt. Wie oft kann der Jäger nicht einmal angeben, wie die beschossene Sau im Schuss gestanden hat, ob er also auf die rechte oder linke Körperseite geschossen hat. Es wird also irgendwo auf den dunklen Klumpen geballert, von dem man nicht einmal erkennen kann, wo vorne und hinten ist." (Bernd Krewer: Über Hirsche, Hunde und Nachsuchen. Neudamm-Neudamm, 1998, 2. Aufl., S.80, S. 85)

Dass die Wildtiere selten richtig getroffen und zum Teil lebendig vom Jagdhund zerfetzt werden, geben Jäger untereinander in Jäger-Internetforen offen zu. In der Öffentlichkeit und in offiziellen Verlautbarungen der Jagdverbände wird allerdings regelmäßig behauptet, die Tiere wären durch den Schuss sofort tot, sie würden schmerzfrei sterben und nicht einmal den Schuss mehr hören.

Nachsucheführer Bernd Krewer glaubt nicht, dass die Wahrheit dauerhaft geheim halten lässt: "Wenn es den Tierschützern gelänge, einen viel beschäftigten Schweißhundeführer 'umzukrempeln', wären wir einen Tag später die Jagd endgültig los. Es muss sich vieles im Tun und Lassen der Jägerei ändern, wollen wir vor der immer kritischer werdenden Bevölkerung bestehen und von ihr das Mandat für den Fortbestand unserer Jagd bekommen. Wenn die Gesellschaft die Jagd nicht mehr akzeptiert, wird sie verschwinden und durch andere Formen der Nutzung und Regulierung ersetzt werden." (ebda., S. 180)

Diese schwangere Bache wurde angeschossen,

konnte aber entkommen. Tierfreunde fanden das verendete Tier und die ungeborenen Frischlinge. Laut der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. sterben, vor allem bei der Drückjagd, bis zu 70 Prozent der Wildtiere nicht sofort, sondern erleiden qualvolle Kiefer-, Bauch- und Laufschüsse.

Schrotschüsse: Unzählige angeschossene Tiere

Beim Schrotschuss werden viele kleine Kugeln gemeinsam verschossen. So kommt es, dass bei Schüssen in eine Tiergruppe, wie einen Vogelschwarm, nur einzelne Tiere tödlich getroffen werden. Viele bekommen so genannte Randschrote ab, werden also nur von einzelnen Kugeln getroffen. Sie sterben elendig an Bleivergiftung und verhungern in Folge der Verletzungen.

Biologen nehmen nach Auswertung umfangreichen Untersuchungsmaterials an, dass die Zahl der mit Schrot beschossenen und verletzten Vögel die Zahl der getöteten übertrifft. Ähnliche Relationen sind auch für Schrotschüsse auf Hasen oder Wildkaninchen anzunehmen.

Bei größeren Tieren wie Füchsen können einzelne Schrotkugeln kaum ernsthafte Verletzungen erzeugen. Aber in der Menge und der großen getroffenen Körperfläche wird ein Schockzustand ausgelöst, an dem das Tier eigentlich sterben soll. Nicht selten aber stirbt das Tier an einer Bleivergiftung oder an den Folgen, weil es zum Beispiel keine Beute mehr fangen kann.

|

In einem Jagd-Forum im Internet wird diese Tatsache von Jägern deutlich unterstrichen: |

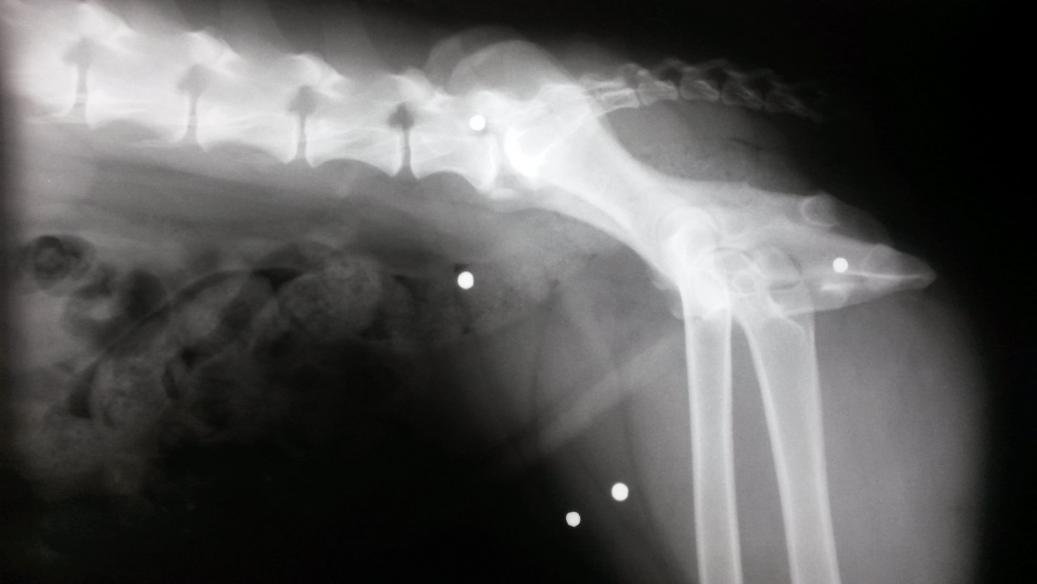

Zufallsbefund beim Tierarzt

Schäferhundmix Dasty ist sieben Jahre alt. Die Hundehalter machten sich Sorgen, weil Dasty Schmerzen hatte und offensichtlich litt. Die Tierärztin machte eine Röntgenaufnahme wegen der unspezifischen Schmerzen. Auf dem Röntgenbild wurden Schrotkugeln entdeckt. Die Hundebesitzer fielen aus allen Wolken: Sie haben keine Ahnung, wann und warum ein Jäger auf den Hund geschossen haben könnte.

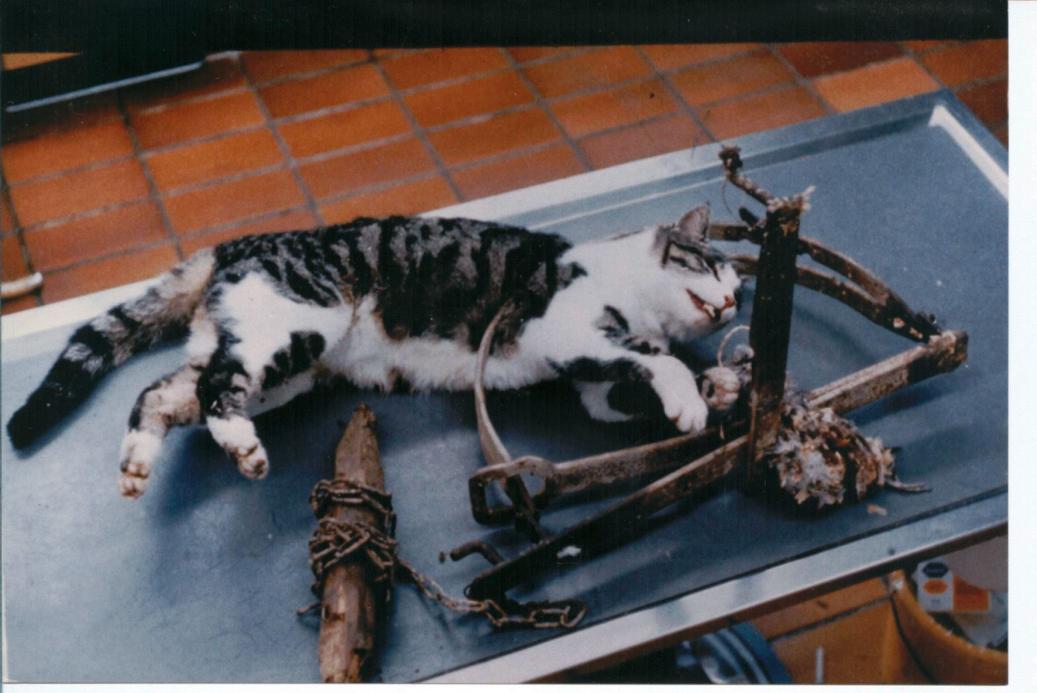

Tierquälerei durch Fallenjagd

Der Öffentlichkeit ist kaum bekannt, dass die Fallenjagd in Deutschland nach wie vor erlaubt ist. Mit Fallen wird Füchsen, Dachsen, Marderhunden, Waschbären, Mardern, Katzen, Kaninchen und Iltissen nachgestellt. Diese Tiere gelten unter Jägern als "Raubwild" oder "Raubzeug". Durch die Jagd auf diese Beutegreifer versprechen sich die Jäger höhere "Strecken" (Tötungszahlen) beim "Niederwild" (Hasen, Kaninchen, Fasane, Rebhühner).

In dem Jagdbuchklassiker "Das Fangjagdbuch" heißt es im Vorwort: "Das Jagen mit der Falle ist spannend. Wer sie beherrscht, der wird mit eindrucksvollen Strecken sowohl beim Raubwild als auch beim Niederwild belohnt." (Hans-Joachim Borngräber, Anton Ganz und Andre Westerkamp: Das Fangjagdbuch. Büchsenmacher-Verlag, 2001)

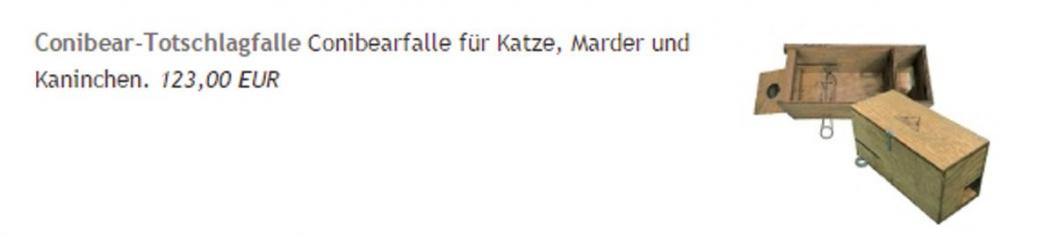

Sowohl Totschlagfallen als auch Lebendfallen können extremes Tierleid bedeuten. Totschlagfallen sollten eigentlich sofort töten. Doch oft bereiten diese Fallen Füchsen und anderen Beutegreifern, aber auch Hunden und Katzen, einen tagelangen Todeskampf. Denn wenn ein zu großes oder zu kleines Tier, als für diese Falle vorgesehen, hineingerät, wird es vom zuschlagenden Bügel nicht tödlich getroffen, sondern eingequetscht. Oder die Tiere versuchen, den Köder mit der Pfote herauszuholen. Dann schlägt der Fangbügel zu, das Bein wird eingequetscht. Viele Füchse und Katzen reißen so lange daran, bis sie mit halb abgetrennten Gliedmaßen entkommen können. Fuchsmütter, die ihre Jungen hungrig im Bau wissen, beißen sich sogar die Pfote ab, um zu entkommen.

In Lebendfallen gefangene Tiere geraten in große Panik, verletzen sich, leiden Hunger und Durst. Obwohl regelmäßige Kontrollen der Fallen vorgeschrieben sind, sterben nicht wenige Tiere in ihrer Panik an Herzversagen oder verhungern und verdursten. Tiere, die lebend in der Falle gefunden werden, werden vom Jäger erschossen oder erschlagen.

Erschreckende Zahlen: Auch Menschen werden Opfer von Jägern

Seit dem Jahr 2001 dokumentiert die Initiative zur Abschaffung der Jagd die Opfer von Jagdunfällen und Straftaten mit Jägerwaffen in Deutschland. Liest man die Todesmeldungen, so fällt auf, dass es sich dabei weniger um klassische Jagdunfälle ("Jäger verwechselt Jäger mit Wildschwein"), sondern vor allem um bewaffnete Beziehungstaten (" Jäger erschießt Ehefrau", "Jäger erschießt Lebensgefährtin und sich", "Ex-Frau erschossen", "Jäger erschießt Nebenbuhler und sich selbst", "Bewaffneter Streit in Jägerfamilie") handelt.

Bei nicht-tödlichen Jagdunfällen und Straftaten mit Jägerwaffen nehmen neben klassischen Jagdunfällen ("Jäger schießt Jäger auf Fuchsjagd an", "Jäger schießt sich ins Bein") vor allem Berichte über die Gefährdung Unbeteiligter erschreckend zu. Meldungen wie "Schüsse am Spazierweg", "Bewaffneter Jäger im Schwimmbad", "Junge gerät in Fuchsfalle", "Jäger erschießt Nachbarn" sind regelmäßig in der Presse zu lesen.

Gerade bei Erntejagden (mehrere Jäger umstellen ein Feld, um während der Ernte auf fliehende Tiere zu schießen) sowie bei Treib- und Drückjagden häufen sich Autounfälle durch vor Jägern fliehenden Tieren. Außerdem kommt es zu gefährlichen Einschüssen in Häuser und Autos.

Jährlich werden den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften über 800 Jagdunfälle (andere Quellen sprechen von bis 1600) gemeldet. Tödliche Beziehungsdramen mit Jagdwaffen (Jäger erschießt Frau oder Nachbarn) gelten nicht als Jagdunfall, sondern als Straftat. Weder der Jagdverband noch staatliche Behörden noch das statistische Bundesamt führen Statistiken über Tote und Verletzte durch Jagd und Jägerwaffen. Jäger zählen nur die Strecke der getöteten Tiere, nicht aber die menschlichen Opfer ihres blutigen Hobbys.

Jagd als Ursache für Verkehrsunfälle

Wenn die Jagdsaison im Herbst begonnen hat, sind die Zeitungen voll mit Meldungen über Wildunfälle. Wildschweine und Rehe befinden sich auf der Flucht vor den tödlichen Kugeln der Jäger. Somit ist die Jagd, insbesondere Treib- und Drückjagden, eine Gefahr für Autofahrer.

Aufgescheucht durch 50 oder gar mehr als 100 Jäger und Treiber, gehetzt von einer Meute von Jagdhunden, rennen die Wildtiere um ihr Leben. Dabei flüchten sie auch über Straßen, wo sich dann die so genannten Wildunfälle ereignen.

Auf Jagd als Ursache für Wildunfälle weist die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine vom 7.8.2014 hin: "Ein Schuss ins Maisfeld. ... Das Reh flüchtet vor Hund und Kugel auf die Straße und rennt direkt vor ein Auto - die Folge ist nicht selten ein Wildunfall." Pro Jahr kommt es dem Artikel zufolge zu 200.000 Wildunfällen mit 20 Toten, 615 Schwerverletzten und einer halbe Milliarde Versicherungsschäden. D

Die Verfolgung durch die Jagd hat eigentlich tagaktive Tiere wie Wildschweine, Füchse oder Rehe nachtaktiv gemacht. Erst wenn es dunkel wird, trauen sich die Tiere aus ihren Verstecken - das ist die Zeit, in der sich die Wildunfälle ereignen.

Unter dem anhaltend hohen Jagddruck hat die Scheu der bejagten Wildtiere extrem zugenommen: "Der Mensch ist der Feind, vor dem das Wild flieht, fliehen muss, um zu überleben - auch dann, wenn die Flucht vors Auto führt", so Prof. Josef H. Reichholf. (in TIERethik 2013/2) "Wenn das Wild nicht so scheu wäre, gäbe es weniger Wildunfälle. Auch der Wildschaden in der Land- und Forstwirtschaft würde weniger groß ausfallen." (ebda.)

Ruhezonen ohne Jagddruck würden somit sowohl das Risiko von Wildunfällen als auch die Wildschäden reduzieren. Hinzu kommt: "Die von der jagdlichen Verfolgung verursachte Scheu stellt einen massiven Eingriff in die Lebensqualität der Menschen dar, und zwar für viel mehr Menschen, als es Jäger gibt. Die gegenwärtig rund 340.000 Jagdscheininhaber in Deutschland repräsentieren nicht einmal ein halbes Prozent der Bevölkerung. Die Einbußen an Naturerleben betreffen aber grundsätzlich alle Menschen", so Prof. Reichholf. (ebda.)

Jagd: "Artenfeind Nr. 2"

Die Zukunft der Arten gilt als hochgradig bedroht. Viele Pflanzen- und Tierarten, die früher selbstverständlich waren, kommen heute nur noch selten vor oder sind vollständig verschwunden. So gilt rund die Hälfte der mitteleuropäischen Arten als gefährdet. Die Roten Listen werden von Jahr zu Jahr länger. Aus ihnen geht hervor, dass der Artenschutz in den letzten 30 Jahren weitgehend erfolglos blieb - trotz der ungezählten Anstrengungen von Natur- und Tierschützern.

Der renommierte Ökologie- und Evolutionsbiologe Prof. Dr. Josef Reichholf, der an beiden Münchener Universitäten lehrte und jahrelang die Abteilung Wirbeltiere der Zoologischen Staatssammlung München leitete, kam bei seinen langjährigen Forschungen zu dem Ergebnis, dass die Jagd - nach der industriellen Landwirtschaft - der "Artenfeind Nr. 2" ist. Der Wissenschaftler weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der bevölkerungsreichsten deutschen Stadt Berlin sich die größte Artenvielfalt an Tieren findet. In Berlin sind Tiere heimisch, die in der freien Natur aufgrund des hohen Jagddruckes ganz oder teilweise schon verschwunden sind. Dies gilt auch für andere deutsche Großstädte wie z.B. München, Hamburg oder Köln. (Josef H. Reichholf: Die Zukunft der Arten - Neue ökologische Überraschungen. dtv Wissen, 2009)

"Aber die Jäger hegen doch die Tiere..."

Ein weit verbreitetes Argument für die Notwendigkeit der Jagd ist die Aussage: "Aber die Jäger hegen doch die Tiere und die Natur...". Der Hegebegriff wird in der Öffentlichkeit bis heute verkannt - meint man doch landläufig, "Hege" bedeute "füttern und aufpäppeln" von Tieren. In Wirklichkeit hegen die Jäger nur, was sie nachher schießen wollen: Trophäenträger wie Rehböcke und Hirsche oder kapitale Wildschweinkeiler. Kapitale Geweihe werden in Trophäenschauen ausgestellt und nach festgelegten Kriterien bewertet und prämiert.

Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich der seit Reichs jägermeister Göring verbreitete Kult um die Trophäen (dt. Siegeszeichen), die noch immer auf so genannten Trophäenschauen bewertet und prämiert werden. Das heutige Bundesjagdgesetz geht in seinen Grundzügen bis heute auf das Reichsjagdgesetz von 1934 zurück. Das Reichsjagdgesetz wurde von Jägern entworfen und von Hitlers Reichsjägermeister Hermann Göring durchgesetzt. Die heute noch vorgeschriebene Trophäenschau, die mit der Bezeichnung Hegeschau verbrämt wird, stammt aus dem Reichsjagdgesetz.

Die Tiere, die das "Hegeziel" nicht erreichen, werden als "Hegeabschuss" aus der Wildbahn "entnommen". Zum Hegeabschuss führen "wenig Geweihauslage; körperlich schwache Spießer mit nur angedeuteter Verdickung der Rosen und Knieper; schwache Stangen; geringe Aug- und Mittelsprossen". (Jägerzeitschrift Unsere Jagd 9/2001)

Als "Hege des Niederwilds" (Hasen, Rebhühner, Fasane usw.) verstehen Jäger den massenhaften Abschuss von Füchsen: Für die Jäger ist der Fuchs ein verhasster Beutekonkurrent. Und so schießen sie erst den Fuchs und dann die Hasen, Rebhühner und Fasane.

Aus einer Jagdzeitschrift von heute

Kapitale Geweihe werden heute noch in »Trophäenschauen« nach festgelegten Kriterien bewertet und prämiert. »Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich der seit Reichsjägermeister Göring verbreitete Kult um die Trophäen (dt. Siegeszeichen).« (Dag Frommhold: Informationen zur Jagd) · Bild aus: Unsere Jagd 9/2001

Schützt Jagd vor Tollwut und Fuchsbandwurm?

Füchse werden in Deutschland ganzjährig bejagt und haben keine Schonzeit. Da Füchse nicht essbar und die Pelze schwer zu vermarkten sind, werden die Kadaver meist kurzerhand in der Tierkörperbeseitigung entsorgt. Diese gnadenlose Jagd auf Füchse versuchen die Jäger gegenüber der Öffentlichkeit vor allem mit zwei Argumenten zu rechtfertigen: dem angeblichen Schutz der Bevölkerung vor Tollwut und Fuchsbandwurm.

Der Haken daran: Den letzten Tolllwutfall in Deutschland gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) 2006. Seit 2008 gilt Deutschland nach den internationalen Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit OIE offiziell als tollwutfrei. Und: Seit Jahren weisen Forscher darauf hin, dass die Angst vor dem Fuchsbandwurm übertrieben ist. In Deutschland ist kein einziger Fall einer Infektion über Waldbeeren dokumentiert. "Dass man sich auf diese Weise mit dem Fuchsbandwurm infizieren kann, darf endgültig ins Reich der Legenden verbannt werden", berichtete das Magazin Welt der Wunder unter Berufung auf Mediziner vom Uniklinikum Ulm und von der Universität Würzburg, die Entwarnung gaben.

Eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der Technischen Universität München wies nach, dass durch das konsequente Auslegen von Entwurmungsködern die Infektionsrate dauerhaft auf ein Minimum gesenkt werden kann. Bei einem Projekt im Landkreis Starnberg wurde die Befallsrate der Füchse innerhalb weniger Jahre auf unter 3 Prozent gesenkt. (Pressemeldung des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der TU München, Januar 2010)

Auch die Tollwut wurde in Deutschland nicht durch das Abschießen von Füchsen, sondern das Auslegen von Impfködern besiegt.

Nachdem sich inzwischen herumgesprochen hat, dass es in Deutschland längst keine Tollwut mehr gibt, wird der massenhafte Abschuss von Füchsen neuerdings mit der vermeintlichen Bekämpfung der Räude begründet. Einer kritischen Betrachtung hält diese Sichtweise jedoch nicht stand: Die Räude ist viel seltener als vermutet und Füchse mit guter Konstitution können die Räude ausheilen. Diese Fuchsbestände sind dann resistent gegen Neuinfektionen. Außerdem stellt Räude bei Füchsen keine Gefahr für Menschen oder Haustiere dar.

Die wahren Gründe für die Jagd auf Füchse

Wenn nun aber die angebliche Gefahr von Tollwut und Fuchsbandwurm als Jägermär entlarvt sind - was sind dann die wahren Gründe für die Fuchsjagd? Hier geben die einschlägigen Jagdzeitschriften und Jäger-Foren im Internet schnell Aufschluss: Von der "Lust am Nachstellen und Erbeuten" ist dort die Rede, von der "Waidmannsfreude, einen Fuchs im Schrotschuss rollieren (sich überschlagen) zu lassen", vom "Reiz der winterlichen Fuchsjagd", vom "Jagdtrieb", vom "Jagdfieber" und vom "Kick", den der Jäger beim tödlichen Schuss erlebt.

Anders, als von Jägern oft behauptet, nehmen unbejagte Fuchsbestände keinesfalls überhand. Komplexe Sozialstrukturen, in denen bei hoher Populationsdichte und geringem Jagddruck deutlich weniger Welpen zur Welt kommen, beschränken die Vermehrungsrate. Im Normalfall bringt eine Füchsin drei bis fünf Junge zur Welt. In Gebieten, in denen Füchse stark verfolgt werden oder die Sterberate durch Seuchen stark angestiegen ist, können es jedoch doppelt so viele sein. Auf diese Weise werden Verluste schnell wieder ausgeglichen.

Füchse erfüllen eine wichtige Rolle als Gesundheitspolizei : Sie fangen vor allem Mäuse - zum Nutzen der Landwirtschaft -, vertilgen Aas und erbeuten meist kranke oder verletzte Tiere. So tragen sie zur Gesunderhaltung der Tierpopulationen bei. Doch der Fuchs ist nicht nur Gesundheitspolizei in der Natur, sondern trägt auch zum Schutz des Waldes bei, da er Waldwühlmäuse vertilgt.

In sogenannten »Fuchswochen« im Januar und Februar

machen mehrere Reviere gleichzeitig großangelegt Jagd auf Füchse. Nach der Jagd wird »Strecke« gelegt: Viele Reviere können sich in der Presse brüsten, 70, 80 oder mehr Füchse »erlegt« zu haben. Jedes Jahr werden in Deutschland rund eine halbe Million Füchse von Jägern getötet. · Bild: Pelli

In Luxemburg ist die Fuchsjagd seit 2015 verboten

In Luxemburg ist die Jagd auf Füchse seit 2015 verboten. Damit liefert unser Nachbarland den praktischen Beweis dafür, wie unnötig das massenhafte Töten von Füchsen ist - auch in der modernen Kulturlandschaft: Weder hat die Zahl der Füchse zugenommen noch gibt es Probleme mit Tollwut. Die Verbreitung des Fuchsbandwurms geht sogar zurück.

"Es gibt keinen Grund für ein Aufheben des Fuchsjagdverbotes", erklärte Umweltministerin Carole Dieschbourg. Auf eine parlamentarische Anfrage, ob das seit 2015 vom damaligen Staatssekretär im Umweltministerium, Camille Gira, durchgesetzte Jagdverbot negative Folgen für die Biodiversität habe, antwortete Umweltministerin Carole Dieschbourg: "Es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass das Fuchsjagdverbot für den Rückgang gewisser Vogelarten, insbesondere den Wiesen- und Bodenbrütern, verantwortlich ist." Laut der Umweltministerin seien die Ursachen für den Rückgang der Biodiversität aber bekannt: die Zerstörung, Verarmung und Zerschneidung von natürlichen Lebensräumen durch Einsatz von Pestiziden und Dünger, das Trockenlegen von Feuchtgebieten, das Zerstören von natürlichen Strukturen in der Landschaft sowie die intensive Bebauung. Dass diese Bodenbrüter verschwunden sind, ist laut Umweltministerin auf die Zerstörung des Lebensraumes und den damit einhergehenden Insektenverlust als Futterquelle zurückzuführen. Arten wie die Bachstelze würden dort wieder auftauchen, wo Flächen nicht gedüngt und nicht entwässert werden.

Es gibt keine Hinweise für eine Zunahme der Fuchspopulation. Die Kontrollen und die Zählungen mit Wildkameras würden eher auf einen stabilen, gleichbleibenden Bestand hindeuten. Die Verbreitung des Fuchsbandwurmes ist seit Einführung des Jagdverbots sogar zurückgegangen, so Carole Dieschbourg. Der Prozentsatz der befallenen Füchse ist von 40 Prozent im Jahre 2014 auf jetzt unter 20 Prozent gefallen. (Quelle: Fuchsjagd bleibt verboten. Luxemburger Wort, 16.7.2020)

Ein Blick auf langjährig fuchsjagdfreie Gebiete zeigt, dass das Jagdverbot auch weiterhin keineswegs das ökologische Gleichgewicht aus den Angeln hebt. Ob in den Dünengebieten Nordhollands, dem jagdfreien Schweizer Kanton Genf, Nationalparks wie Berchtesgaden und Bayerischer Wald oder fuchsjagdfreien Großrevieren in ganz Europa: Überall dort hat weder eine Massenvermehrung von Füchsen stattgefunden noch hat die Häufigkeit von Wildseuchen zugenommen.

Durch die Jagd sind Vögel in der freien Natur ständig auf der Flucht vor Menschen

Während sich die Enten und Gänse in der Stadt auf den Gewässern ohne große Scheu vor dem Menschen beobachten lassen und ihnen zum Brüten oder Mausern eine Insel im Teich oder ein nicht direkt zugängliches Ufer reicht, zeigen sie in der "reien Natur" große Fluchtdistanzen.

Der Zoologe und Ökologe Prof. Dr. Josef H. Reichholf erklärt: "Dass die Wasservögel so empfindlich auf Störungen reagieren, liegt an der Bejagung. Sie macht nicht nur die betroffenen Arten scheu, sondern auch jene, die eigentlich geschützt sind. Diese können nicht wissen, wem die Schüsse gelten, die die Panik auslösen." (Josef H. Reichholf: Ornis - Das Leben der Vögel. Verlag C.H. Beck, 2014. S. 77)

"Die von der Jagd erzwungene Scheu ist das Hauptproblem für fast alle größeren und großen Vögel", so der Zoologe. Und er weist daraufhin, dass sich während der Jagdsaison die Verhältnisse bei uns zwar graduell, aber nicht grundsätzlich von denen rund ums Mittelmeer unterscheiden würden, wo der Krieg ausgebrochen scheint, wenn die Jäger bei der herbstlichen Vogeljagd loslegen - und sehr viel von unserem Vogelschutz zunichte machen. Wohl der Ente, die im Burgfrieden der Städte geblieben ist. Wenige Kilometer außerhalb kann sie tödlicher Bleischrot treffen.

Dabei ist die Jagd in unserer Zeit nur noch ein reines Vergnügen der Jäger: Eine Notwendigkeit ist sie nicht. Denn wo Vögel wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa Stare in Weingärten, leistet die Jagd nichts zur Regulierung". (a.a.O. S. 78/79)

Durch das ständige Auf-der-Flucht-sein verbrauchen sie große Mengen an Energie und Kraftreserven, die ihnen bei der Jungenaufzucht, beim Vogelzug und vor allem im Winter fehlen. Weil so beispielsweise Wildgänse auf viel mehr Futter angewiesen sind, erhöhen sich die Fraßschäden auf den Feldern.

Studie: Vogelschutz durch Abschaffung der Jagd

Durch die Abschaffung der Jagd im Schweizer Kanton Genf 1974 bekam das Gebiet des Genfer Sees und des Flusses Rhône internationale Bedeutung für den Vogelschutz. Dies belegt eine Studie des Schweizer Vogelschutzes SVS-BirdLife.

Demnach ist dieser für den Vogelschutz zuvor wenig bedeutsame Gewässerabschnitt heute ein bedeutsames Biotop für überwinternde Tafel- und Reiherenten, Hauben- und Zwergtaucher, Pfeif-, Schnatter-, Krick- und Stockenten. Auch für den Gänsesäger sind die Gewässer im Kanton Genf ist es ein wichtiges Brut- und Überwinterungsgebiet. Besonders der gestaute Bereich bei Peney und oberhalb Verbois sowie die Rade de Genève sind wichtige Ruhegebiete für Wasservögel, wogegen die Nahrungsgebiete auch im fließenden Abschnitt liegen. Teilgebiete sind Limikolenrastplätze, die als besonders wertvoll (Vasières de Peney, Rade de Genève) oder als wichtiges Gebiet (lac de Verbois) eingestuft sind.

(BirdLife International (2012) Important Bird Areas factsheet: River Rhone: Geneva to Verbois reservoir. http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=3269)

Blei vergiftet Vögel und Natur

Viele Jäger verwenden immer noch Bleimunition. Doch Blei vergiftet die Umwelt und vergiftet und tötet zig-Tausende Wasservögel.

"Bei überwinternden Schwänen aus Nordeuropa geht ein Viertel der festgestellten Todesfälle auf diese Ursache zurück", meldet SPEKTRUM der Wissenschaft (27.11.2015). Dazu kommen hunderttausende weitere Tiere, die außerhalb der winterlichen Jagdzeit davon kontaminiert und schwer in ihren Körperfunktionen beeinträchtigt werden oder sterben.

(Jagd: Bleimunition vergiftet zahlreiche Vögel. SPEKTRUM, 27.11.2015 www.spektrum.de/news/bleimunition-vergiftet-zahlreiche-voegel/1379174)

Einer Studie der University of Cambridge zufolge sterben jeden Winter in Großbritannien zwischen 50.000 und 100.000 Enten, Schwäne und Gänse, weil sie Bleikügelchen und -splitter mit Nahrung verwechseln und sich dadurch vergiften.

Neben Wasservögeln vergiften sich auch andere Tiere wie Füchse und Greifvögel, wenn sie mit Blei kontaminiertes Aas schlucken oder Tiere erbeuten, die bei der Jagd verwundet wurden. So sterben viele der in Deutschland lebenden Seeadler jämmerlich an einer Bleivergiftung.

Bleischrot aus Jägerflinten ist mittlerweile die Hauptquelle für diesen Schwermetalleintrag in die Umwelt. Blei ist ein Nervengift, schon geringe Mengen können die Wahrnehmung trüben und Nervenschäden verursachen.

(Deborah J. Pain1 , Ruth Cromie1 & Rhys E. Green: Poisoning of birds and other wildlife from ammunition-derived lead in the UK www.oxfordleadsymposium.info/wp-content/uploads/OLS_proceedings/papers/OLS_proceedings_pain_cromie_green.pdf)

Bleimunition tötet streng geschützte Greifvögel

Greifvögel wie Seeadler, Falken, Habichte oder Milane zählen zu den streng geschützten Arten. Doch wegen Bleimunition bei der Jagd sind bei zehn Greifvogelarten rund 55.000 erwachsene Vögel in Europa verschwunden.

Mehr als 14.000 Tonnen Blei gelangen in der EU jährlich durch bleihaltige Jagdmunition in die Umwelt. Das Schwermetall ist hochgiftig. Greifvögel nehmen das toxische Schwermetall auf, wenn sie Bleischrot verschlucken, mit Bleischrot angeschossen werden oder Tiere fressen, auf die mit Blei geschossen wurde. Eine aktuelle Studie der Universität Cambridge und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zeigt, das die Zahl der Seeadler um 14 % kleiner ist, als sie es sein könnte. Die Zahl der Steinadler ist um 13 %, die Zahl der Gänsegeier um 12 % und die Zahl der Habichte um 6 % kleiner.

Doch es betrifft nicht nur Greifvögel: Nach Schätzungen der Europäischen Chemikalienagentur ECHA sind 135 Millionen Vögel von Bleivergiftung bedroht. Bleivergiftung kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod der Vögel führen.

Link zur Studie: Green RE, Pain DJ, Krone O: The impact of lead poisoning from ammunition sources on raptor populations in Europe. Science of the Total Environment, 2022.

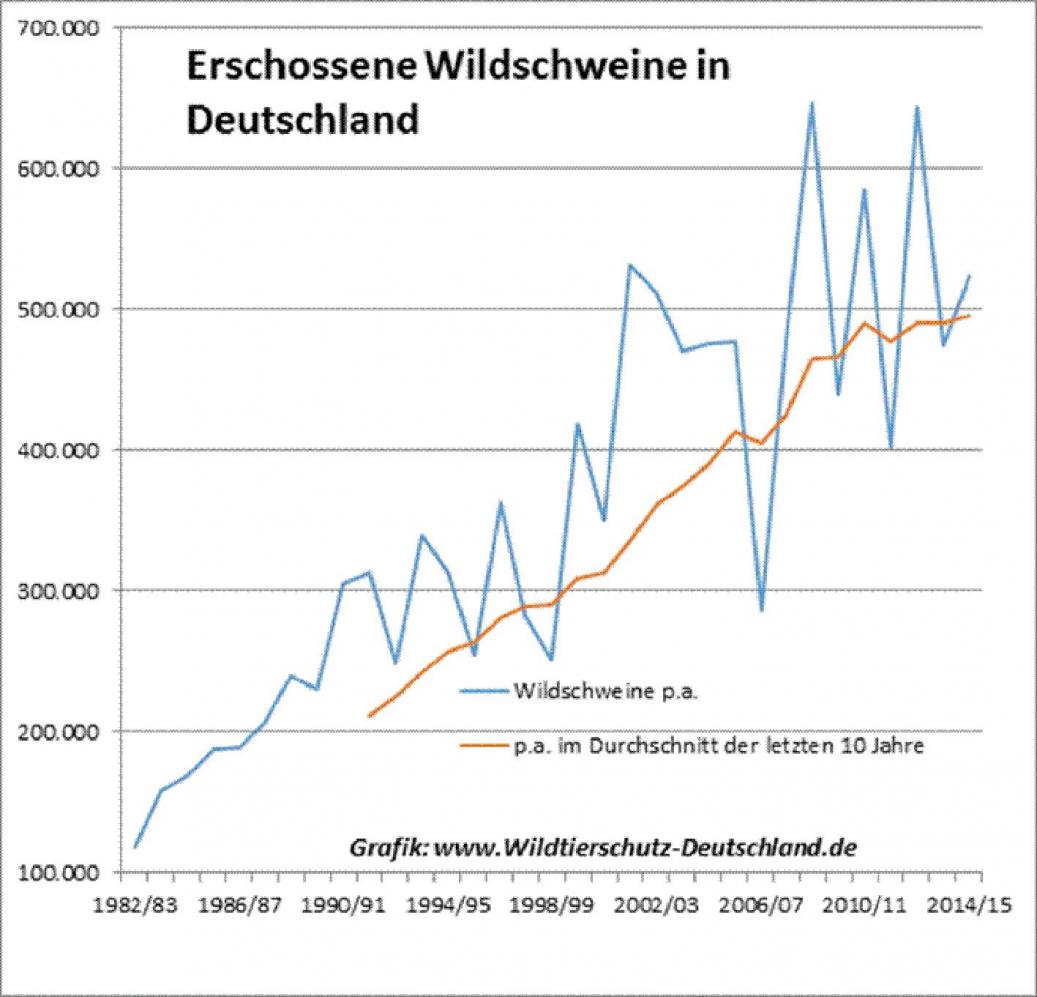

Je mehr Wildschweine geschossen werden, umso mehr vermehren sie sich

Seit Jahren ist in allen Zeitungen von einer "Wildschweinschwemme", gar von einer "Wildschwein-Plage" zu lesen. Doch obwohl in Deutschland so viele Wildschweine geschossen werden, wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, steigt die Anzahl der Wildschweine weiter. Ist die Lösung des "Wildschweinproblems", noch mehr Tiere zu schießen? Oder ist gerade die intensive Jagd auf Wildschweine das Problem?

Dass Jagd die Zahl der Wildschweine nicht nachhaltig regulieren kann, gibt Deutschlands größte Jagdzeitschrift längst offen zu: "Sind die Jäger überhaupt in der Lage, die Schwarzkittel dauerhaft zu regulieren?", fragte WILD UND HUND und gab auch gleich die Antwort: "Insgesamt haben jedoch alle Bemühungen der vergangenen Jahre keinen Erfolg gebracht. Die Sauen vermehren sich unaufhaltsam weiter." (WILD UND HUND, 9/2014)

Bis Ende der 1980er-Jahre belief sich die gesamteuropäische Schwarzwildstrecke auf 550.000 Stück. Im Jagdjahr 2014/15 wurden alleine in Deutschland 520.623 Wildschweine erlegt. Im Jagdjahr 2021/2022 belief sich die Jahresstrecke in Deutschland auf 711.407 erlegte Wildschweine. (https://www.umweltanalysen.com/wildschwein/wildschwein-jagdstrecke/)

"Angesichts dieser Zahlen wird klar, dass wir die Sauen mit jagdlichen Mitteln offenbar nicht mehr nachhaltig regulieren können", heißt es in WILD UND HUND 9/2014. Deutlicher könnte das Eingeständnis der Jäger nicht sein: Jagd kann Wildschweine nicht regulieren.

Das Gegenteil ist der Fall: Jagd führt zur unkontrollierten Vermehrung von Wildschweinen. So paradox es klingen mag: Je mehr Jagd auf Wildschweine gemacht wird, umso stärker vermehren sie sich. Auf diesen Zusammenhang weisen immer mehr Wissenschaftler hin.

Der renommierte Zoologe Prof. Dr. Josef H. Reichholf, der an der Technischen Universität und der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrte und Leiter der Abteilung Wirbeltiere der Zoologischen Staatssammlung München war, stellt fest: "Jagd reguliert nicht. Sie schafft überhöhte und unterdrückte Bestände." (Vortrag Prof. Dr. Reichholf am 15.10.2013 an der Uni Basel · www.jagdreguliertnicht.ch)

Eine französische Langzeitstudie kommt zu dem Ergebnis: Starke Bejagung führt zu einer deutlich höheren Fortpflanzung und stimuliert die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen. Die Wissen schaftler um Sabrina Servanty verglichen in einem Zeitraum von 22 Jahren die Vermehrung von Wildschweinen in einem Waldgebiet im Departement Haute Marne, in dem sehr intensiv gejagt wird, mit einem wenig bejagten Gebiet in den Pyrenäen. Das Ergebnis wurde im renommierten Journal of Animal Ecology veröffentlicht: Wenn hoher Jagddruck herrscht, ist die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen wesentlich höher als in Gebieten, in denen kaum gejagt wird.

Weiterhin tritt bei intensiver Bejagung die Geschlechtsreife deutlich früher - vor Ende des ersten Lebensjahres - ein, so dass bereits Frischlingsbachen trächtig werden. Auch das Durchschnittsgewicht der erstmalig fruchtbaren Wildschweine ist bei hohem Jagddruck geringer. In Gebieten, in denen wenig Jäger unterwegs sind, ist die Vermehrung der Wildschweine deutlich geringer, die Geschlechtsreife bei den Bachen tritt später und erst bei einem höheren Durchschnittsgewicht ein. (Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009)

Die Natur hatte eigentlich alles hervorragend geregelt: Erfahrene weibliche Wildschweine - die Leitbachen - sorgen für die Ordnung in der Rotte und für Geburtenkontrolle. Die Hormone der Leitbachen bestimmen die Empfängnisbereitschaft aller Weibchen der Gruppe und verhindern, dass zu junge Tiere befruchtet werden. Fehlen die Leitbachen, weil sie bei der Jagd getötet wurden, löst sich die Ordnung auf. Die Sozialstruktur ist zerstört, die Tiere vermehren sich unkontrolliert.

Schützen Jäger den Wald vor Rehen?

Wenn Jäger ihr blutiges Hobby in der Öffentlichkeit rechtfertigen, malen sie Schreckensszenarien von Waldschäden durch "Wildverbiss". Seltsamerweise tauchen Rehe und Hirsche im Waldschadenbericht der Bundesregierung überhaupt nicht auf. Als Ursache für Waldschäden werden statt dessen Luftverschmutzung und saure Böden durch hohe Nitratwerte, verursacht von der industriellen Landwirtschaft (vor allem der Massentierhaltung mit ihren Ammoniak-Emissionen) genannt.

Stimmt es also, dass Jäger den Wald vor den Rehen schützen müssen? Der Zoologe Prof. Dr. Reichholf weist darauf hin, dass der hohe Jagddruck Flexibilität, Mobilität und Scheuheit der Rehe erhöht: "Ein anhaltend hoher Jagddruck von rund einer Million abgeschossener Rehe pro Jahr hat den Bestand nicht auf gewünschte Höhe reguliert, sondern auf hohem Niveau hoch produktiv gehalten." Das heißt: Je mehr Rehe geschossen werden, umso stärker vermehren sie sich. (Rabenschwarze Intelligenz - Was wir von Krähen lernen können, 2009)

Prof. Reichholf stellt in aller Deutlichkeit fest, dass Jagd in der Kulturlandschaft aus ökologischen Gründen nicht sein muss. "Jagdleidenschaft (Passion) ist kein Auftrag der Gesellschaft und kann es auch nicht sein. Irgendwelche Tierarten 'kurz zu halten', bildet allenfalls eine Forderung von Land- und Forstwirtschaft." Prof. Reichholf belegt, dass der Wildschaden in der Land- und Forstwirtschaft weniger groß ausfallen würde, "wenn das Wild nicht so scheu wäre und wenn mehr Raubtiere als natürliche Feinde des Schalenwildes in Wald und Flur zugelassen würden." (Josef H. Reichholf: Warum Jagd? Folgen des Jagens für Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaften. TIERethik 2/2013)

Jäger halten Rehbestand auf hohem Niveau

Dass die Jäger in Wirklichkeit den Rehbestand hoch halten wollen, um genug zum Schießen zu haben, beweist auch folgende Tatsache: Sobald sich in einem Revier Luchse oder Wölfe angesiedelt haben, lanciert die Jagdlobby Schlagzeilen wie "Fressen die Luchse den Harz leer?" (topargar, 20.2.2015). In der Lausitz jammern Jäger: "Das Reh- und das Schwarzwild sind stark zurückgegangen, Rotwild gibt es so gut wie keins mehr." (Der Wolf - von Scheu keine Spur. Lausitzer Rundschau, 24.2.2017) Dadurch ließen sich Jagden nur noch schwer verpachten.

Das Argument, Rehe würden erhebliche Schäden verursachen, dient also nur als Vorwand der Jäger, längere Jagdzeiten oder höhere Abschussquoten durchzusetzen.

Jagd provoziert Wildschäden

Statt Wildschäden zu verhindern, provoziert Jagd ganz im Gegenteil Wildschäden. Rehe sind von ihrer Natur her Bewohner von Wiesen und dem Waldrand. Erst die Jagd treibt die Tiere in den Wald hinein, wo sie dann keine - für sie lebenswichtigen - Gräser und Kräuter finden und ihnen nichts anderes bleibt, als an Knospen zu knabbern. Durch die Jagd werden die Tiere unnötig aufgescheucht, was ihren Nahrungsbedarf und damit die Fraßschäden oft weiter erhöht.

Der dichtbesiedelte Kanton Genf (Jagdverbot seit 1974) und der Schweizerische Nationalpark (Jagdverbot seit 1914) beweisen, dass weder im Siedlungsraum der Menschen noch in besonders naturnahen Naturschutzgebieten eine Kontrolle der Bestände durch die Jagd notwendig ist.

Im Schweizer Kanton Genf ist die Jagd seit 1974 verboten.

Rehe und Hirsche sind am hellichten Tag zu beobachten, wie diese Aufnahmen von Wildtierkameras zeigen. »Wir kommen pro Quadratkilometer auf etwa 10 bis 15 Rehe, was nicht übertrieben ist, wenn man bedenkt, dass sie seit 1974 nicht bejagt wurden. Es findet also irgendwie eine Regulation statt«, so Gottlieb Dandliker, seit 2001 Faunainspektor im Kanton Genf und verantwortlich für das Wildtiermanagement. »Und es ist ganz klar: Das Reh bedroht den Wald nicht.« · Fotos: Canton de Genève, Direction générale de la nature et du paysage

Studien: Waldverjüngung durch Hirsche

Hirsche tragen zur Verjüngung des Waldes und zur Artenvielfalt bei. Auf Wildwechseln wachsen nämlich dreißigmal mehr Baumkeimlinge. Dies ist das Ergebnis zweier Studien der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf hin, die beide im Nationalpark Schweiz durchgeführt wurden. Im Nationalpark Schweiz wird seit 1914 nicht mehr gejagt.

Studie 1: Artenvielfalt nimmt zu

Die erste Studie Huftiere und Vegetation im Schweizerischen Nationalpark von 1917 bis 1997 bzw. Einfluss des Wildes auf die botanische Vielfalt der subalpinen Weiden kommt zu folgendem Ergebnis: Obwohl seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch das Jagdverbot im Nationalpark eine starke Zunahme der Hirschpopulation festzustellen ist, würde heute die Futtermenge im Nationalpark theoretisch sogar für das Fünf- bis Zehnfache des heutigen Wildbestands ausreichen. Auf Dauerkurzweiden, die durch Hirsche intensiv genutzt werden, haben die Pflanzenarten in den beobachteten 50 bis 80 Jahren stark zugenommen. Dagegen hat auf Weiden, die extensiv beäst wurden, die Artenvielfalt abgenommen. Trotz steigender Rothirschdichte durch das Jagdverbot wuchs eine frühere Schadensfläche zwischen 1955 und 1975 wieder vollständig zu.

Studie 2: Dreißigmal mehr Baumkeimlinge auf Wildwechseln

Die zweite Studie über die Bedeutung von Huftieren für den Lebensraum des Nationalparks bzw. zum Nahrungsangebot und zur Waldverjüngung zeigt, dass trotz angewachsener Hirschpopulation die Anzahl der Bäume pro 100 Quadratmeter und der dem Verbiss entwachsenen über 150 cm hohen Bäume stark zugenommen hat. Auf den aktuell benutzten Wildwechseln wurden pro Quadratmeter im Schnitt achtmal mehr Keimlinge gefunden als auf verlassenen Wechseln, und rund dreißigmal mehr als außerhalb von Wildwechseln. Die Verjüngung und die Ausbreitung des Waldes scheinen also durch die heutige Hirschdichte im Nationalpark eher gefördert als behindert zu werden. Dies bestätigen auch Vergleiche mit alten Luftbildern und Langzeituntersuchungen auf Dauerbeobachtungsflächen. Diese zeigen, dass der Wald trotz der relativ hohen Hirschdichte während der letzten Jahrzehnte an verschiedenen Stellen sogar erfolgreich auf die ehemaligen Weiden hinaus vorgedrungen ist.

(Dr. Hans Hertel, Über Sinn und Unsinn des Jagens. The Journal of Natural Science 5/2000)

Mitte des 19. Jahrhunderts

wurden die Rothirsche im Engadin ausgerottet. 50 Jahre später wanderten sie von Nord- und Mittelbünden wieder ein. Rund 2000 Hirsche leben in den Sommermonaten im Nationalpark. Hirsche tragen zur Vermehrung des Waldes bei, weil sie Baumsamen verbreiten: Auf Wildwechseln im Nationalpark wurden rund 30 Mal mehr Keimlinge gefunden als außerhalb von Wildwechseln. Foto: Schweizerischer Nationalpark

Wissenschaftler: Ohne Jagd finden Natur und Tiere ins Gleichgewicht

Immer mehr Biologen, Zoologen und Ökologen gelangen zu der wissenschaftlich untermauerten Ansicht, dass Jagd Wildtierbestände nicht regulieren kann. Wildtiere verfügten von Natur aus über verschiedene Mechanismen zur Regulierung des Populationswachstums, die über die Sozialstrukturen, Hormone und Pheromone sowie das Futterangebot gesteuert werden: Droht Überbevölkerung, wird die Geburtenrate gesenkt.

Überpopulationen würden vor allem dadurch entstehen, weil die Vermehrung bestimmter Tierarten wie Rehe und Hirsche von den Jägern durch Hege und Fütterung besonders gefördert wird. Außerdem würde die ständige Bejagung dazu führen, dass sich bestimmte Tierarten wie Wildschweine und Rehe viel stärker vermehren, um Verluste auszugleichen, während andere Arten immer seltener würden.

Der Evolutionsbiologe und Ökologe Prof. Dr. Josef Reichholf erklärte diesen Zusammenhang gegenüber der Süddeutschen Zeitung so: Werden in einem Gebiet viele Tiere getötet, haben die Verbliebenen ein besseres Futterangebot. Tiere, die den Winter gestärkt überleben, pflanzen sich im Frühjahr zeitiger und zahlenmäßig stärker fort. "Die Konkurrenz im Winter ist geringer, die Chancen sind im Frühjahr besser", so Reichholf. Durch die Jagd würden Tierarten, die bereits selten sind, noch seltener, und jene, die häufig sind, noch häufiger. (Streit um die Jagd - Befriedigung der Mordlust . Süddeutsche Zeitung, 17.5.2010)

Auch der Zoologe Ragnar Kinzelbach von der Universität Rostock ist überzeugt: "Die Jagd ist überflüssig. Wenn man sie einstellt, regulieren sich die Bestände von allein. Rehe, früher tagaktive Tiere, seien nur durch die Jagd zu scheuen, nachtaktiven Waldbewohnern geworden." Wenn man die Rehe nicht jagen würde, würden sie sich auch nicht so sehr im Wald aufhalten und dort alles anknabbern , argumentiert der Zoologe.

Außerdem sei die massive Fütterung durch Jäger ein Problem: "Die Jäger mästen sich in unseren Wäldern gigantische Rot- und Rehwildbestände heran, nur um sie anschließend abschießen zu können", so Kinzelbach. Und er kommt zu dem Schluss: "Letztlich dient die Jagd nur dem Spaß und der Befriedigung der Mordlust der Jäger". (Streit um die Jagd - Befriedigung der Mordlust. Süddeutsche Zeitung, 17.5.2010)

Der italienische Zoologe Prof. Carlo Consiglio hatte bereits im Jahr 2001 in seiner viel beachteten wissenschaftlichen Publikation "Vom Widersinn der Jagd" auf 300 Seiten mit vielen Tabellen, Schaubildern und Erklärungen nachgewiesen, dass es nicht die geringste wissenschaftliche Rechtfertigung für die Jagd gibt. (Carlo Consiglio: Vom Widersinn der Jagd. Verlag Zweitausendundeins, 2001)

Dass eine Natur ohne Jagd möglich ist, zeigen die Erfahrungen im Schweizerischen Nationalpark, der seit 1914 jagdfrei ist, oder im Schweizer Kanton Genf, in dem die 1974 die Jagd seit 1974 per Volksentscheid verboten ist. Auch in Italien sind die ausgedehnten Nationalparks alle seit Jahrzehnten jagdfrei, beispielsweise der Gran Paradiso (seit 1922 jagdfrei) oder der Nationalpark Belluno in den Dolomiten (seit 1990 jagdfrei). Auch auf der griechischen Insel Tilos ist die Jagd seit 1993 verboten. Überall zeigen die Erfahrungen, dass die Tierbestände natürlichen Schwankungen unterliegen und nie überhand nehmen.

Und noch etwas ist in unbejagten Gebieten zu beobachten: Die Tiere zeigen keinerlei Scheu vor Menschen und lassen sich am hellichten Tag aus wenigen Metern Entfernung beobachten. In Deutschland nimmt hingegen jeder Hase, jedes Reh, jedes Wildschwein panisch Reißaus, wenn es einen Menschen in einer Entfernung von Hunderten Metern sieht oder wittert. Die Tiere wissen: Mensch gleich Jäger gleich Feind.

Prof. Reichholf wies darauf in einem SPIEGEL-Interview hin: Ohne Bejagung würden die Tierbestände auf ein natürliches Maß zurückgehen, und seltenere Arten wie der Feldhase würden profitieren. Und: "Das Wild würde in jagdfreien Zonen weniger scheu werden. Die Menschen könnten wieder aus der Nähe unsere heimische Tierwelt bestaunen." (Relikt aus der Feudalzeit - Der Münchner Zoologe Josef Reichholf, über die ökologischen Vorteile jagdfreier Gebiete. SPIEGEL 27/2012)

Ruhezonen könnten außerdem die gefürchteten Wildschäden vermindern: "Weniger Jagddruck, mehr Ruhezone, bedeutet für das Wild weniger Energieausgabe. Also muss es weniger Nahrung zu sich nehmen, weil es weniger herumwandern muss. Was es frisst, entnimmt es verstärkt der Ruhezone. Dadurch werden die angrenzenden Flächen eher entlastet als durch das Wild belastet." (Josef Reichholf in der BR-Sendung Unser Land , 16.11.2012)